2023.4.17

【芸大出身者のお店 B面】「芸大系」というカテゴライズは適切だったか?

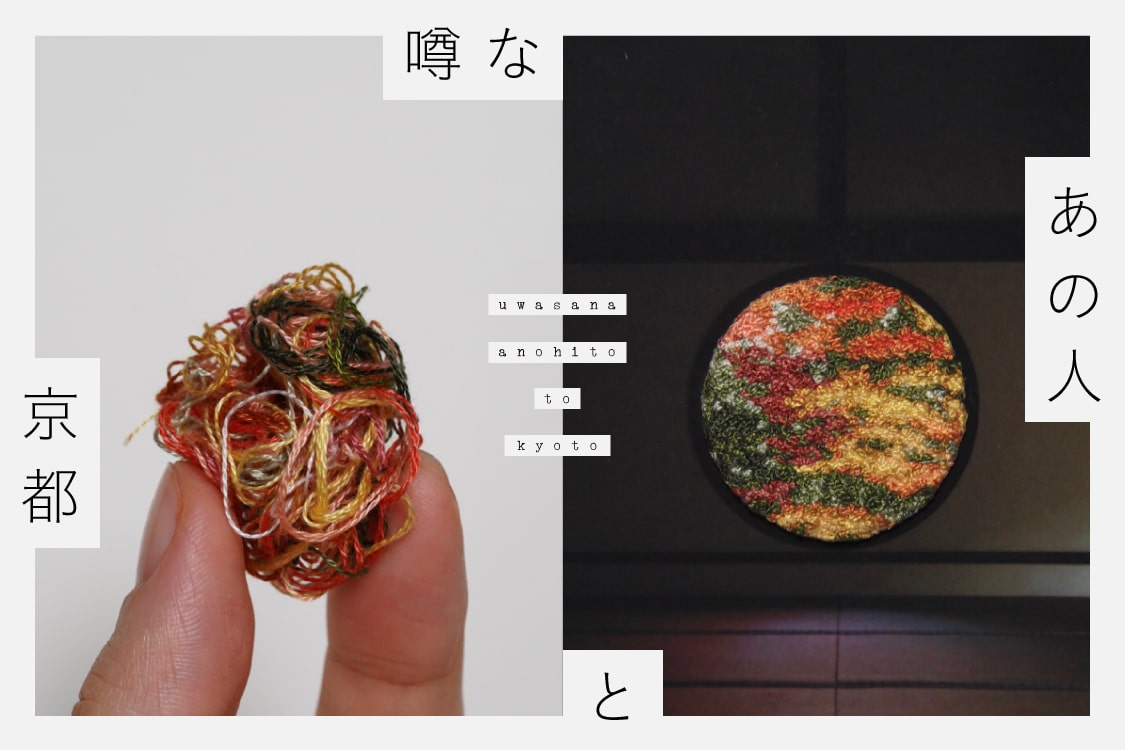

噂の広まり

ポmagazineでは、6月に「京都に集う「店舗型アーティスト」たち。芸大出身者のお店が、独自の世界観を極めているらしい」というタイトルで、美術家であり京都のフリーペーパー専門店「只本屋」店主の山田毅さんに執筆いただいた記事を配信しました。

この企画では、「京都でグッとくる店の店主やオーナーが芸大出身者だった、ということが少なくない」という編集部の実体験が起点となっており、芸大系店舗をリサーチされている山田さんに原稿の執筆を依頼、11店舗のお店を紹介していただきました。

★記事はこちら→京都に集う「店舗型アーティスト」たち。芸大出身者のお店が、独自の世界観を極めているらしい

ですが、記事の公開後、「芸大出身ってカテゴライズの仕方ってどうなの?」「そのラベリングに意味があるの?」というツッコミを方々からいただきました。

京都のガイドブック的メディアの役割を担っている(つもりの)ポmagazine編集部ですが、もしかすると「わかりやすさ」や「キャッチーさ」を優先させてしまったかもしれない……。

その反省から、一時、記事を非公開とし、今回、あらためて記事を公開するにあたって、「保存食lab」の増本泰斗さん、「壬生モクレン」の川口まり絵さん、そして記事執筆者の山田さんと座談会を行うことにしました。

もとの記事が「A面」だとするならば、この座談会はA面を批評的に論じてみた「B面」。まずはA面から、そしてつづけてこのB面を楽しんでいただけたら、と思います。

〈座談会にご参加いただいた方々〉

山田毅さん:美術家・「只本屋」店主

増本泰斗さん:アーティスト・「保存食lab」アーティスティック・マネージャー

川口まり絵さん:「壬生モクレン」オーナー・現在は島根県在住

司会:ポmagazine編集部

「芸大出身者の店」というカテゴライズは誰のためのもの?

──今日はお忙しいなか、お集まりいただき、まことにありがとうございます。まず、座談会をはじめる前に、山田さんが芸大系店舗をリサーチしている理由をお訊かせいただきたいと思うんですが……。

山田:はい。今日はよろしくお願いします。

僕は東日本大震災をきっかけにして、2013年に東京から京都に移住し、2015年からフリーペーパー専門店である「只本屋」の活動をはじめました。その活動のなかで、京都には独自の空気をまとったお店や場が多いこと、そういう場を開いているのは芸術系大学の出身者の人が多いことに気づきました。この現象はいったいどういうふうに起こっているのか、興味を持ったんですね。それでリサーチをはじめた……というのが簡単な流れです。

このリサーチ活動では、ある種、表面的な共通項を見出すことはできるんですが、お店の人のそれぞれの思いや、その人生に寄り添わないといけないという考えもあって、長いインタビューを中心に行っていっているという感じです。

──なるほど。今回は編集部から山田さんに企画提案をし、「芸大出身者のお店」としてまとめるかたちで記事を書いていただきました。ですが、記事でお店を紹介させていただいた「保存食lab」の増本さんからは、「芸大出身者」でカテゴライズしたことに対し、ご意見をいただきました。あらためて、増本さんが感じられたことをお聞かせいただけますか?

増本:まず、「保存食lab」の代表である(増本)奈穂は今回のトピックに対してそこまで強い思いはなかったので不参加となります。なので、これから話すことは、保存食labの考えの一部ではありますが、どちらかというと増本泰斗というアーティストの考えがより強く現れてくると思います。その点だけご理解ください。そのうえで、僕が記事を読んで感じたことは、できる限りカテゴライズされることからは距離をとっていたい、ということでした。それは今回の「芸大出身者」に限った話ではなくて、国籍や出身地など、どのカテゴライズでもそうだと思うんですよ。でも、誤解がないように補足しておくと、「芸大出身者」というカテゴライズによって何かしらを表現しようとした山田さんの意思は尊重したかったので掲載OKとお伝えました。同時に、我々の考えは異なるので、そのことだけはFacebookやInstagramで発信しますともお伝えしました。ちょっとややこしいですが、それが我々のスタンスでした。

一般的に、カテゴライズすることを方便として使うことはよくあると思います。物事を認識するときや説明したりするとき、トピックが複雑であればあるほど、そのほうが合理的だし、コミュニケーションとしてもスムーズですし。その反面、カテゴライズすることで思考が狭まってしまう可能性もあるし、そこからこぼれ落ちるものが出てくる可能性もある。そういうカテゴライズによる認識のほうが日常的であるならば、せめてアートは、そこからは自由な場所でありたい、あってほしいなと思うんですね。

もちろん、この主張は、アートワールドの先人たちが積み重ねてきた実践から影響を受けています。

参照としてひとつ挙げるとすれば、エドゥアール・グリッサン(Edouard Glissant)という文学者があげられます。たとえば、世界をどう認識するかという問に対して、特に「解けがたいもの」ほど分かりやすく要約するんじゃなくて、むしろ「解けがたいもの」としてきちんと向き合っていくことが重要なんじゃないかと言っていたりするんですね。僕はそういう思想に触れてクラっときたわけなんですけど。

当たり前ですが、世界にはグレーなもの、黒でも白でもない、どっちつかずのものというのがたくさん存在していますが、けれども、カテゴライズという行為は曖昧さとか余白を一旦ないものとして、つまり「ひとまずの条件」を前提にすることで思考を進めていく。でも、実際それは「ひとまず」の「条件」なんかじゃなくて、ある思考のための条件として、この先もずっと存在してしまうことのほうが多いと思うんですよ。

「芸大出身者」というのも、ひとまず括って考えるのはいいのかもしれないけれど、メディアでそれが打ち出されると、そのイメージが強くなっていって「芸大出身者」っていうラベルを引っ剥がすことができなくなってしまう。本当は、どっちつかずの場所とか、どっちつかずの人たちっていっぱいいるのに、それがないものにされてしまうんじゃないかって気になっています。

──この点、川口さんはどう感じますか? 「壬生モクレン」が「芸大出身者のお店」と括られることについては。

川口:「芸大出身者のお店」と言われることについては特に何も思わないんですけど、今回の記事を読んで「うん?」と思ったのは、「芸大系」っていう言葉にあるような気がします。「芸大系って何?」みたいな。私は京都精華大学の出身ですが、学部は芸術やデザインではなく人文学部でした。でも、精華は芸術系大学に分類されているので、このなかに入っているという。

その違和感はともかく、素朴な感想としては、「芸大出身者のお店に行きたいよね」みたいな会話は存在するのか、ということですよね。「芸大出身者のお店が好き」とか、そこに人気があるのかどうかとか、店をやっている側としてはわからないというか、不思議というか。なので、記事を読んだときに温度差を感じたというのが率直なところで。

増本:今の話、僕も同じことを思ってたから、よくわかる。まさにそうだよね、って感じ。

──「芸大出身者のお店」とカテゴライズすること自体にはたして需要があるのか?ということですよね。この疑問点について、山田さんはどう思います?

山田:まず、増本さんがおっしゃった「どっちつかずの人がいて、場所がある」という点については、僕もあわいの人たちがたくさんいるのではないかと思っていて、そういう意味では簡単にまとめようとは考えていないんです。今、この題材で論文を書いている最中なのですが、何か結論づけることではないので、論文ではなくインタビュー集にしたいと大学にも掛け合っているところなんですけど。なので、わかりやすくしたいとはけっして思っていなくて。

──はい。どちらかというと、「わかりやすくしたい」というのは編集部側の欲望ですね。

山田:たとえば「保存食lab」でいうと、増本さんのインタビューや記事を読んだり、作品とか展覧会といったかたちではない表現の仕方で活動されているのを見ると、「保存食lab」というのはいったい何なんだろう?って、すごく気になるんです。奈穂さんがケータリングをはじめられたのがスタートになっていると思うんですが、きっとその捉え方では見えない、違う流れがあるんだろうと。そこは僕自身、まだ汲み取れていなくって。メディアでは、文字数の制限のなかで切りとるときに、そういう、汲み取れていないけれど近づこうとする言葉を伝えられないまま、削ぎ落とされてしまうということがあります。なので、僕が考えていることは、今回の記事のような、ある種ガイドブック的になってしまうものには向いてないのかもしれないなあとも思いました。

あと、「芸大系」と括るのはミスリードだなと感じているところはあります。厳密にいえば、「アカデミックな教育を受けた」とか「芸術系学域を学んだ」という捉え方もあるし、京都に絞ると、京大がつくり出している雰囲気だとか、同志社や立命館にも美学などが学問領域としてあったりするので、「芸大系」という言葉ではなかなか括れないなと。

僕は元々、東京の武蔵野芸術大学にいて、その後に京都市立芸術大学に来ていたりするので、まわりにアーティストだったり、ものづくりを学んでいる人、その友だちというような人がいっぱいいます。で、彼らがどういうお店に行くのかということに興味がある。でも、なかには美術をやめた人もいるし、美術はよくわからないという人もいる。そういうことを考えると、「芸大系」と括れるのか?と思うところではありますよね。

ぐちゃぐちゃをぐちゃぐちゃのままにしておくこと

──今、山田さんのお話を伺っていて感じたことなんですけど、個人的には、美術に近接していたり、ものづくりをしている人たちというのは、ある種の文化資本的なものの惑星の近くにいることによって生み出せるアウトプットがあるのではないか、と思ってしまうんですね。山田さんは「学域」と表現されましたが、その学域がもつ力というものが、お店とか、そういう開かれた場に影響を与えているのではないか、と。それが魅力になっているようにも思えるんです。

増本:それはそうだと思います。ただ、気になる点がひとつあるのですが、これって「芸大における芸術教育が生み出す効果とはなんなのか?」という話になりますよね。

──はい、そうです。

増本:なるほど、そうなるとちょっと引っかかるというか……。なんでかっていうと、怒られることを承知の上で言いますと、僕は写真学科だったんですが、一般大学と比べると、わりと沢山ミステリアスな出来事が起きたりするのが美大だったり芸大だったりするじゃないですか。

川口:(笑)。

増本:でも、これ、悪口じゃないんです。特に私立の美大って、高い学費払って4年間通ったのに、一般大学と比べると、いわゆる勝ち組と呼ばれるような企業に就職するのも難しく、それこそ僕のような将来不安な人が毎年大量に生み出されているところだったと思うんですよね。もちろん、全学部、全コースがそうではなく、少なくとも芸術領域に多いってことですが。でも、僕自身は結果的にそのほうが良かったと思えるし、よくよく考えると、社会と上手に付き合えない人たちが集まって、一見、無駄だと思われることを延々とやりまくっているような。そういう、ある意味現実社会から隔絶された社会があって、だからこそ実験的なことがたくさんできたし、だからこそ新しい世界の見方や考え方を生むことができるんじゃないかと思っているんです。

でも、「芸大系」というのをメディアが煽ったりしたときに、芸大に行く社会的な価値とか意味みたいなものがなんとなく生成されて、本当はぐちゃぐちゃだったから生まれてきたものがあったはずなのに、そういうものが整理されて少なくなっていくんじゃないかなっていう気がしてならないんです。

──ああ、腑に落ちました。芸大の価値みたいなものはぐちゃぐちゃなところから生まれるものなのに、芸大という効果を求めたり「こういう場所だ」と意味づけすることによって、その醍醐味がなくなってしまうと。

山田:あの、これはちょっと「芸大系」とか、ぐちゃぐちゃがいいという話からずれてしまうかもしれないし、うまく言えないんですけれど、たとえば最近、インスタで川口さんの家族のストーリーがあがってきたりするのを見ると、お店というスペースと、そういう家族との人生みたいなものが対になっているのを感じて、僕はそういうのがすごくおもしろいと思っているんです。お店というスペースと人生とのあわいの部分にひかれるというか……。

──ぐちゃぐちゃというか、混ざり合うとか入り交じるという意味では、わかる気がします。

増本:山田さんにひとつ訊いてみたいんですが。山田さんは、表現形式としてお店のようなかたちに興味があるのか、それともお店というかたちや空間における芸術性みたいなものに興味があるのか。ちょっといやらしい質問かもしれないけれど、どっちですか?

山田:前者のほうが、やっぱり興味があります。ただ、その二択でいうと、ちょっと「保存食lab」って違うんじゃないかなとも思っているんですよ。「保存食lab」はその名のとおり実験室とかアトリエといった印象もあるので、多くの人たちが集い交流する場所なのかなと感じたりしています。

──割って入ってごめんなさい。あの、「表現形式としてお店」なのか「お店というかたちや空間における芸術性」なのかというのは、けっこう重要な部分だと思いました。増本さん、この問いかけをされた意味を、もう少しお話いただけませんか?

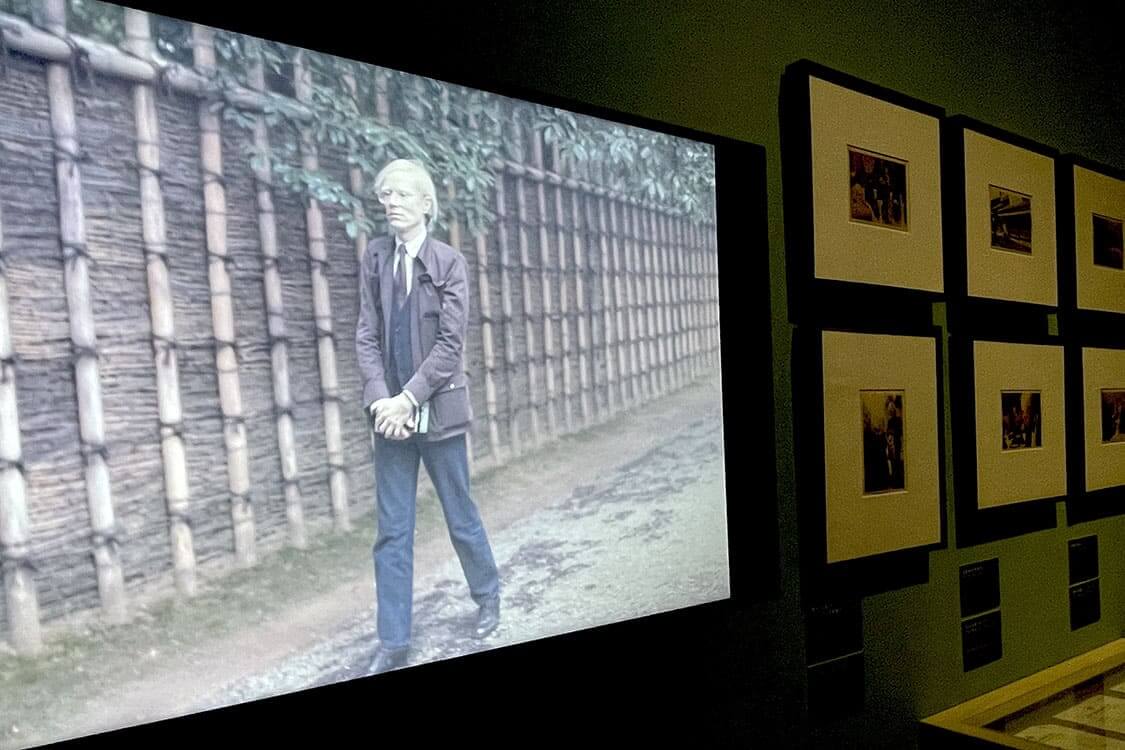

増本:さっきの質問は美術の歴史を念頭においているんですが、そうした歴史を見てみると、アーティストがお店という形式を使って作品をつくるパターンと、アートにおけるいろんな考えや思想、あるいは目的をもってお店をやるというパターンがある。

恣意的な解釈ではありますが、前者でいうと、リクリット・ティラヴァニ(Rirkrit Tiravanija)というタイ人のアーティストがいます。、彼の作品のひとつに、ギャラリーでパッタイを振る舞うというパフォーマンスがあるのですが、表現形式として屋台のような「お店」をアートの空間に移植した実践にも見えます。

リクリット・ティラヴァニによるパフォーマンスの様子

一方、ゴードン・マッタ=クラーク(Gordon Matta-Clark)というアーティストは、1970年代にニューヨークで『Food』というレストランを彼女と友人の3人で立ち上げ、共同で運営していました。有機農業や菜食主義などに関心を示していたレストランは当時としてはかなり画期的でしたし、アーティストへ労働を提供するという目的もありました。これは、お店という形態と、そこに潜む芸術性を通じて社会の問題にアプローチした実践と僕は認識しています。

──増本さんの今の説明のうえでいうと、山田さんの場合は、作家がアーティストとしての表現活動を行ううえで、その延長線上にあるかたちでの「お店」というものに興味を持っている……という理解で大丈夫ですか?

山田:そうですね。僕自身がやっている「只本屋」とか「副産物産店」というのは、元々、僕が舞台表現をやっていた流れで生まれている場づくりというか。まあ、それが表現であることだとか僕にとっては作品であるということは、別にお客さんに伝わらなくてもいいんですけど、そういう手法を使って僕がお店をやっていることもあって、「表現形式としてお店」のほうに興味を持ってしまうのかなとは感じています。

……あの、ここで僕からも川口さんに質問してもいいですか?

川口:はい。どうぞどうぞ。

山田:今、川口さんは島根にいらっしゃって、「壬生モクレン」もいろんな人が間借りをするかたちに変わっているじゃないですか。そうやってお店のかたちが変わったことで、川口さんのなかで、お店とのかかわりとか、「壬生モクレン」という存在に対して、どんな変化があったんでしょうか。

川口:そうですね……お店に来るお客さんも全然変わったりとか、お店に来る人と会わなくなったりとか、私自身、交友関係がけっこう変わっちゃったりして。これは去年、すごいショックだったことなんですけど、付き合いが長かった友だちと疎遠になったりとか。ただ、そのぶん、また違う新しい波が現れていると思うんです。それまでとは違う印象のお店になることで、「そういうモクレンもあるよね」みたいな。「こうじゃなきゃいけない」とは考えずに、みんなの好きなイメージがあればいいよね、って。

山田:うんうん。いろんな間借りの人がいるから、その人たちが思い描くモクレンがどんどん出てきていい、みたいな感じですか?

川口:そうですね。でも、お店のなかは変わらないから、それがおもしろい。内装は一緒なのに、雰囲気はまったく違うという。

山田:ありがとうございます。とても共感ができるというか、さっきの「ぐちゃぐちゃ」の話に戻るかもしれないんですけど、僕は「只本屋」にあんまりこれというものがないんですね。己を中心に置いて、何か考えられることが真ん中にあれば、お店は時代によってどんどん変わってくんじゃないのか。そういうことをほかのお店の人と話していたりもして。たとえば屋号が変わったとしても、ひとりの人間がそこにいれば、場所が生まれ、思想は残っていくのかなという気がしているんです。

増本:なるほど。提案なんですけど、もし「芸大系」ってやっぱりぐちゃぐちゃのほうがいい、というコンセンサスが得られるのだとしたら、「芸大系」という括りの良し悪しに対する僕たちの結論を提示するよりかは、ぐちゃぐちゃのまま記事を終わらせる、というほうが良い気がしてきました。どうでしょう?

山田:今回、こうやって座談会の場をいただいたことで、「芸大出身者のお店」とカテゴライズすることで生じる齟齬とか、そもそも需要があるのか?という問いとか、「芸大系」と括るなかにミスリードがあるとあらためて気づいたり、示唆を得ることができました。その一方で、やはり記事には型が必要だったりするので、どうすればそこと整合性がとれるのかというのは答えがないんですが……。でも、増本さんの言う、ぐちゃぐちゃのままに終わらせることで答えらしきものが見えるのなら、それは見てみたいなと思いました。

増本:ぐちゃぐちゃっていう表現より「ちゃんとしていない」という表現のほうが適切かもしれない。お店やっていると、世の中の「正しさ」に晒されるからか、「お店とはこういうものじゃなくてはいけない」とか「ちゃんとしていなきゃ」などと思いやすくなる気がする。売り上げのこともあるし。でも、そういう「ちゃんとしてないといけない」っていう思いが過剰になると、息苦しいし、自由じゃなくなっていく感じがするんです。

あと、「芸大系」というカテゴライズもそうなんですけど、お店って、なんかこう、セクト化することがけっこうあるんですよね。「あのお店とあのお店の人って仲がいいよね」というグループがなんとなくあって、そのなかで物事が行われていくという。アート業界にもそういうのはあるんだけど、なるべく属したくない、って思いもある。

川口:私も、なるべく野良でいたい。

増本:あるいは、なるべくたくさんのグループに属するとかかな。とにかく、ぐちゃぐちゃだとか、ちゃんとしていないというのを大切にしたいというか。もっと柔軟で自由なあり方ってないかなっていつも思います。

フランチャイズの店長をやっているアーティストだっている

──ぐちゃぐちゃであることの価値とか、川口さんの「野良でいたい」という言葉って、今回A面の記事で紹介させていただいたお店や場を、まさに指し示していると思うんですよ。最初のほうで「芸大出身者のお店」とカテゴライズすること自体に需要があるのかという問いがありましたが、この座談会で感じたのは、「そこにぐちゃぐちゃなものがありそうな気がして、ひかれてしまう」という共通点があるのではないかということです。お客さんはそのことを感じ取っているのではないか、と。

増本:でも、芸大を出ているからといって、みんながみんな、インディペンデントに店をやっているわけではないですよね。芸大出身であっても、チェーン店やフランチャイズの店長をやっている人もいたりしますからね。スターバックスとか、セブンイレブンとか。その場合、芸大出身者の個性的なお店特集などの雑誌には取り上げられないと思います。

──たしかに、そこにこそ「芸大系店舗」として括った記事で発信されているイメージと、実態との乖離が生まれているのかもしれません。

山田:僕も、わりとドトールとかチェーン店に行きがちなところがあって。A面の記事で紹介したお店は、人を招いて一緒に行くのはとても楽しいしおもしろいんですけど、ちょっと強烈というか、日常使いをしているかというとそうでもないところがある。

川口:たしかに日常使いしていない雰囲気は記事に出ていたかもしれません(笑)。その言葉を聞いて、なんかちょっとスッキリしました。

増本:じゃあ、このB面の座談会はドトールでやっていたことにしましょうか。実際はZoomなんですけど、みなさんの顔を合成して。

──想像しただけで、すごく混沌とした絵面ですね……(笑)。今日は「芸大出身者のお店」になぜひかれるのか。その理由の一端がつかめたような気がします。そして、読者のみなさんにも、ぜひそのごちゃごちゃを体験してもらいたいです。本日はお集まりいただき、ありがとうございました。

企画編集:光川貴浩、河井冬穂、早志祐美(合同会社バンクトゥ)

テキスト(敬称略):岡田芳枝

写真(敬称略):川口まり絵、増本泰斗、山田毅

✳︎『噂で始まる京都観光 ポmagazine』の更新は、『ポmagazine』公式Twitter、またはこちらのInstagramアカウントのストーリーズでチェック!