2023.12.22

ひっそりから、ひらかれた場所へ。京都の工芸はいま新たな「うねり」の中にいるらしい

編集者

噂の広まり

「工芸」と聞いて、思い浮かべるもの。たとえば、日々研鑽する職人さんの姿。丁稚奉公の世界。そして売り場に置かれた高貴な商品たち。こんなイメージの工芸は、ふつうの日常にはなかなか馴染みがなく、襟をきゅっとただして触れることが多いのが正直なところ。ところが今、そんなイメージと異なる、新たな「うねり」が京都の工芸シーンに生まれているらしい。今回は、伝統工芸のディレクターである山崎伸吾さん(山山)と一緒に、京都であたらしい工芸のあり方を仕掛けている2人に会いに行った。

すべてがつながって、漆がいまここにある【堤卓也さん|堤淺吉漆店】

ひとつめの訪問先は、地下鉄四条駅から徒歩5分ちょっとでたどり着く、堤淺吉漆店。初代・堤淺吉さんが、明治42(1909)年に創業した「漆屋」である。今回お話を伺った4代目の堤卓也さんはいわば「工芸の遊びかたを突きつめている人」だ。

■プロフィール

堤卓也(つつみ・たくや)さん

堤淺吉漆店 専務。明治期から続く漆の精製業者の四代目。漆を育て収集する山側の「漆掻き職人」と、漆を塗る「塗師」の中間に立つ立場から、漆と人々の暮らしとの間に広がる距離感や、漆の生産量の減少に危機感を感じ、漆のある暮らしを次世代の子ども達につなぐ取り組みとして「うるしのいっぽ」を始める。「サーフボード×漆」「BMX×漆」「スケボー×漆」など、今までになかった取り合わせを通じて、漆との新しい出会いを提案。1万年前から日本の風土で使われてきたサステナブルな天然素材「漆」を、次の時代に継承するべきものとして、2019年6月、パースペクティブを設立。

漆は「消えゆく文化」?堤さんが漆塗りのスケボーを作る理由

漆と聞けば、お椀や重箱などを想起するが、堤さんはスケートボードや自転車のフレームなど予想外の場所にも漆を塗る。一見、突拍子もないように思えるかもしれないが、そこには確固たる哲学があった。

「漆は、かき混ぜるのを止めると固まってしまう。今は機械ですが、昔はじいちゃんが1日中混ぜていたらしいです。昼食の時だけはばあちゃんも子供を背負いながら混ぜたりとかして。それを家の前でやっていたので、塗り師さんも町の人たちもよく目にしていて、漆づくりの大変さを知っていたんじゃないかな」

そんなふうに人の手をつたって現代まで届けられてきた漆。その過程でいつからか高い絵の具のように認識され、装飾のためだけに漆が塗られるような使われ方も増えていった。現代においては、漆は日々を支える技術としてというよりも、技巧的な要素や『ハレ』のイメージにスポットをあてられることが多い。しかし本来、漆はもっと暮らしに入り込んだものだったのではないか。

「古くは木や石に祈りを捧げる文化があり、やがて木から仏様が生まれた。有機物でできた木の仏様が朽ちないよう、守るために漆が塗られたんだと思うんです。それがいつしか荘厳な世界を表したり、権威や誇りを表すものになっていった。でももともとは、日々を生きていくうえで不可欠な技術のひとつとして、漆は存在していたのだと思います。縄文時代には、狩猟に使う槍の先につける『矢じり』を固定するためや、土器を直すためなど、実用的な側面においても『生きるため』に漆を使っていて、だからこそ、漆を通じて自然に対するリスペクトを感じられていたのではないかなと」

堤さんの活動の前提には、漆をふたたび日常に取り戻すことを通じて「農業、林業、漁業などの一次産業を一番かっこいい仕事にしたい」という思いがあると言う。

「日々のさまざまな場面に漆がもっと登場するようになれば、自然と人をもう一度つなぎなおせると思っています。漆をはじめとする工芸だって、一次産業や自然があったからずっと続けてこられたわけで。この当たり前のリスペクトがいま忘れられちゃってるんですよね。そこを再び繋げていくために、漆や工芸はもっと身近なものになるべきだと思う」

文化財修復といった「立派な」仕事を請けるだけではなく、自転車やスケートボードに塗ったり、日常的にリペアに使ったりといった漆の楽しみ方を広めている堤さん。自らも京都市から車で40分ほどの山間部・京北地域に拠点をもち、ウルシの木を植えたり、漆の木で「アライア(古代ハワイアンの木製サーフボード)」をつくったりと、漆づくりの原点となる一次産業の現場にも身を置いている。

「“守るべきもの”としてじゃなくて、“守りたいもの”としての漆になると良いな」

漆を「生きている」文化に。そんな哲学が、堤さんの活動を支えている。

ここに行けば、なにかが起こる。漆を、工芸をひらく場所

堤淺吉漆店は、2024年5月のオープンに向けて自社ビルをリニューアル中だという。これまでは職人や作家、漆を専門的に扱う人のみ訪問していた場所を、地域や観光客にもひらかれた場所に生まれ変わらせる。ここからは、リニューアル中の様子を少しだけ紹介していきたい。

まず1階部分。漆店の工房以外に、「味噌スタンド」がオープンし、発酵味噌汁が飲めるようになる。口につけて気持ちがよい漆のお椀を、両手ですっぽり包み込みながら、あったかい味噌汁をいただけるスペースだ。ちょうど訪問時には、壁の左官塗りラストスパートのタイミング。「みんなが手をかけた場所にしたい」と堤さんが話すように、何人かで賑やかに作業中だった。

そして2階の倉庫を挟んで3階は、ワークスペースやシェアキッチンが設けられる。窓が大きく、室内によく光が入って気持ちが良い場所だ。ここは漆をはじめとする工芸のワークショップや、アーティストが滞在するレジデンスとして活用予定だそう。一角には漆を乾かす機械「ムロ」が設置され若手が自由に使えるようになっている。

ここで、取材同行の山崎さんから、「今は若手の漆職人が、給与や待遇など労働条件の良い地域に移住したりして、京都から減っているんです」という話が。そのなかでこのスペースがもつ役割を、堤さんはこう話す。

「大学卒業後に、やっぱり漆塗りをやりたい、って諦めきれない子はいっぱいいます。それがアーティストや職人でも、キュレーターでも、今の社会に漆を続けられる環境は少ない。それならこの場所に漆塗りの設備を整えれば、午前中はうちでバイトして、午後からこの3階で制作活動をするという生活ができる。移動もすぐだし道具もあるし、漆のことや人のつながりも紹介できるかもしれない。それで実際につくったプロダクトを1階で販売したり、展示会を開催したりできたらいいなと思っています」

観光客や地域の人に向けたフラッグシップとしてだけではなく、漆の世界の若手育成のためにも、この場所はひらかれている。実際、堤さんは漆や工芸以外にも、サーフィンや藍染、林業、アパレルなど多様な業界の人たちと濃いつながりがあるため、若手がこの場所をつかって漆のプロダクトをつくることになれば、思ってもみなかったようなおもしろい展開がどんどん生まれていきそうだ。

さらに、一次産業とつながる工芸のあり方は、この場のしつらえにも表れていた。たとえば床には、彼が仲間と以前から京北で進めている「ベアーズウッドプロジェクト」の木材が使われている。「ベアーズウッド」とは熊が木の樹皮を剥いでしまった材で、その部分が腐ってしまったり木目が乱れたりするために一般的には価値が下がるものだ。しかしその木目を、むしろ個性としておもしろがるのが堤さんらしい。

また広々としたバルコニーでは、かつて漆が入っていた木桶で漆の木の苗が育てられている。ゆくゆくは京北の森へ植樹できたらと、堤さんは考えているのだそう。

「僅かな量でもここで育てた漆の苗を京北で植えて、育てて、15年後に掻いて、精製して、ベテランにも若い職人さんにも使ってもらって。そしてここからプロダクトが生まれて使い手に繋がっていく。それが理想ですね」と堤さんは話す。

「きらびやかな技術」以外の漆に出会いたい人へ

つくったり、話したり、食べたり、使ったり。そんな多様な活動を受け止める拠点について、「漆ならこういうことができる、というショールームにもなるんですよね」と山崎さん。さらになんと堤さんと山崎さんは、この場所が京都を中心とした工芸ツアーの拠点になる未来も見据えているそうだ。

「ここでワークショップをしたり、京北の森や職人さんのところへ行ったり、焼き物をつくったり。工芸とそのまわりのことをひっくるめたツアーがしたい。その拠点として、ここがある。ここに来れば工芸品が買えたり、工芸のものづくりを体験できたり。工芸の入口であり遊び場ですね」と堤さん。

もう普通の京都見物では飽き足らない観光客の方はもちろん、京都に暮らす人も、新しい工芸シーンに触れられるきっかけとして通いたくなる場所になるだろう。漆のイメージが変わったり、実際に漆を日常的に使うようになったり、京北などの山間部の森へ遊びに行ってみたり。常に自然体の堤さんと話していると、聞いてる側の肩の力も抜けてきて、そんな変化が自分に訪れるかもしれないと思えてしまう。

きらびやかな技術としての漆と、自然と共に人が生きていくための漆。もともとはつながっていたはずの両者の架け橋になる場所として、来春に新たな場所が生まれる。

「技術を守るだけじゃ残らない。木を植えたり掻いたりする人も残らないと。その人の仕事が尊いものにならないと。そういう感覚が工芸から今の世の中に広がってほしいと思っています。そしてそこからむしろ、一次産業の魅力を伝えるという工芸の役割も世の中に認められるようになると思う。そのことをこの場所でやりたいと思っています」

■堤さんの活動紹介

明治42(1909)年に創業の堤淺吉漆店。漆に関する多様なプロジェクトや、漆の研究の話など、HPのコンテンツも大充実なので要チェック。

漆のイメージを変えるために堤さんが最初にはじめた取り組み「うるしのいっぽ」。子供たちの給食で漆の椀を使ったり、漆の魅力を伝えたりしてきたが、「この時は漆の未来への絶望感しかなかった」と話す。

うるしのいっぽから派生した「BEYOND TRADITION」は、自然遊びが上手な堤さんの魅力がたっぷりつまったプロジェクト。サーフボードをはじめ、スケートボードやBMXなどのプロダクトに漆が塗られている。

堤さんと高室幸子さんが2019年に立ち上げた一般社団法人パースペクティブ。そのシンボルが「工藝の森」だ。京北で植林をしたり、工芸や里山関連のツアーを開催している。

パースペクティブが運営するシェア工房「ファブビレッジ京北」。廃校になった小学校が活用され、おもに木工の作業スペースとしてひらかれている。

器からあたらしい関係をつくる【清水大介さん|TOKINOHA】

さて次の訪問先は、京都駅からバスや電車を乗り継いで東に約30分。東山をすり抜けた先にある「TOKINOHA Ceramic Studio」だ。いくつかの窯元が集まる「清水焼団地」の一角にあり、外観は洒落たセレクトショップのような佇まい。ここで待っていてくれたのが、陶芸家であり経営者でもある清水大介さんである。

大学で建築を学んだ後に陶芸の世界へ足を踏み入れたという清水さんは、自社商品として同じかたちを量産する方法ではなく、買い手の要望に寄り添った作陶の方法をつくり出し、陶芸の外の世界と有機的につながる。今回はそんな陶芸の現場にお邪魔した。

■プロフィール

清水大介(きよみず・だいすけ)さん

Kiyo to-bo株式会社 代表取締役 陶芸家 / 経営者

京都市出身。陶芸を営む家系に生まれる。大学卒業後、陶芸の専門校と住み込みでの修行を経て独立。31歳の年に清水焼団地に移り清水友恵と共に「トキノハ」を開く。2015年にカフェを備えた店舗「HOTOKI」を開店し、2017年にはKiyo to-bo株式会社を設立し法人化。その後、料理人向けの器づくりを本格的に始動し、料理人向けオーダーメイドブランド「素—siro」を立ち上げる。2020年に陶芸の作り手と買い手が直接繋がれるオンラインプラットフォーム「ソーホー」を立ち上げ、陶芸の作り手にとってより良い流通を模索。2021年にはトキノハの店舗と工房を一体化し、「TOKINOHA Ceramic Studio」としてリニューアルオープン。陶芸が未来に続く持続可能な仕事になるよう幅広く活動中。

まるでセレクトショップ。土にルーツをもたないからこその見せ方

11月、秋晴れの昼下がり。まるでセレクトショップのような外観の建物に入ると、正面にはTOKINOHAの器が並べられたショップ、そしてそのすぐ奥にガラス張りの工房があった。「ショップから工房の様子が見れるようになっているんですが、こういう設計は珍しいですよね」と清水さんが話すとおり、日本各地のさまざまな工房でこんな設えはほかに見たことがない。ショップに入るとすぐ、きれいに並べられた商品の先に、職人さんたちの姿勢や手つきが目に飛び込んでくるのが新鮮だった。この意図を、清水さんはこう話す。

「美濃や瀬戸、備前などは、土をはじめとした陶芸の資源があったから焼き物の産地になったという歴史的経緯があります。なので、焼き物の定義は原料や技法で決まっている。一方で、清水焼がこの地に生まれたのは、土があったからではなく都文化に器が必要とされたからなので、他の産地とは少し文脈が違うんですよね。だから清水焼には厳格な定義がなく、唯一あるのが「手でつくる」こと。だったらそれを近くで見てもらいたいと思い、このような設えにしました」

クリエイティブのタネを潰さない。健全な「居残りOKシステム」

そんな工房では、20代の職人3名が日々土と向き合っている。清水さん以外の職人が全員20代ということに驚いたのだが、話を聞くと、TOKINOHAならではの若手の職人育成として、独自的かつクリエイティブな仕組みがあった。

「今は工芸の世界も働き方に変化があって、居残り練習を強要しづらい。でも僕自身は、やりたい子はとことんやればいいと思っているので、それが健全な形でできる仕組みをつくりました」

その仕組みとはどんなものか。端的に言えば、TOKINOHAの職人たちが終業後の18時以降にも作陶したい場合、社内の職人としてではなく、個人事業主として働けるというものだ。つまりその時間につくった器は、清水さんからOKが出れば、商品として社外の職人と同様の基準で報酬を受けとれることになる。万が一OKが出なかった場合も、半額で買い取ってもらうことができる。この仕組みがあれば、意欲のある若手が、自らを消耗させずにどんどん挑戦することができて、かつ未熟な作品を従来のように潰す必要もない。

そして半額で買い取られた器たちは、「TOKINOTANE」という名前でブランド化され、店頭に並べられる。TOKINOHAの未来を担うタネたちがつくったこれらの器は、正規の値段の3割引ほどで購入できるそうだ。

「職人の世界は、未熟なものを世に出すべきじゃないという考えが根強いんですが、僕はむしろどんどん世に出したほうが良いと思っています。それは未熟なものが良いと思っているわけではなく、むしろ未熟なものを世に出すことで、完成品の良さが見えてくることもあるし、どっちにとっても良いなと考えているんです」

早く育ってほしいが、就業時間中に練習ばかりさせられないというジレンマを乗り越える仕組みづくり。それは、決して大きな会社ではないからこその教育の工夫でもあり、職人世界の丁稚奉公のあり方を少しずつ変えていく方法でもあるようだ。

それでも難しいのは、その際に職人としての技術を磨くのか、その人個人の感性を磨くのかの塩梅。5年ほど続けていればTOKINOHAの一通りの器はつくれるようになるそうだが、そうなるまでに本人の感性を育てないわけにもいかない。そこで清水さんは、こんなアイデアでその機会をつくっている。

「毎年春にうちが主催するイベントと、秋に開催される清水陶器祭りでは、それぞれの職人がオリジナルの陶器をつくっていいということにしています。今年の秋祭りでは、自分で釉薬を開発し、形も考えて、オリジナルのものをつくった職人がいました。その売り上げの半分は本人がもらえるようにしています」

ひたすら技術に向き合う日々と、イベント前に自由に発想する時間。そのどちらもを行き来しながら、ゆくゆくは職人として独立し、自分で工房をつくっていくことになるだろう。清水さんが「独立後もうちの仕事を外注してもらえば、ひとまず安心感がありますよね」と話すように、若手が活躍できるきっかけづくりにぬかりがない。

使う人を巻き込んでつくる。新時代のインタラクティブ作陶

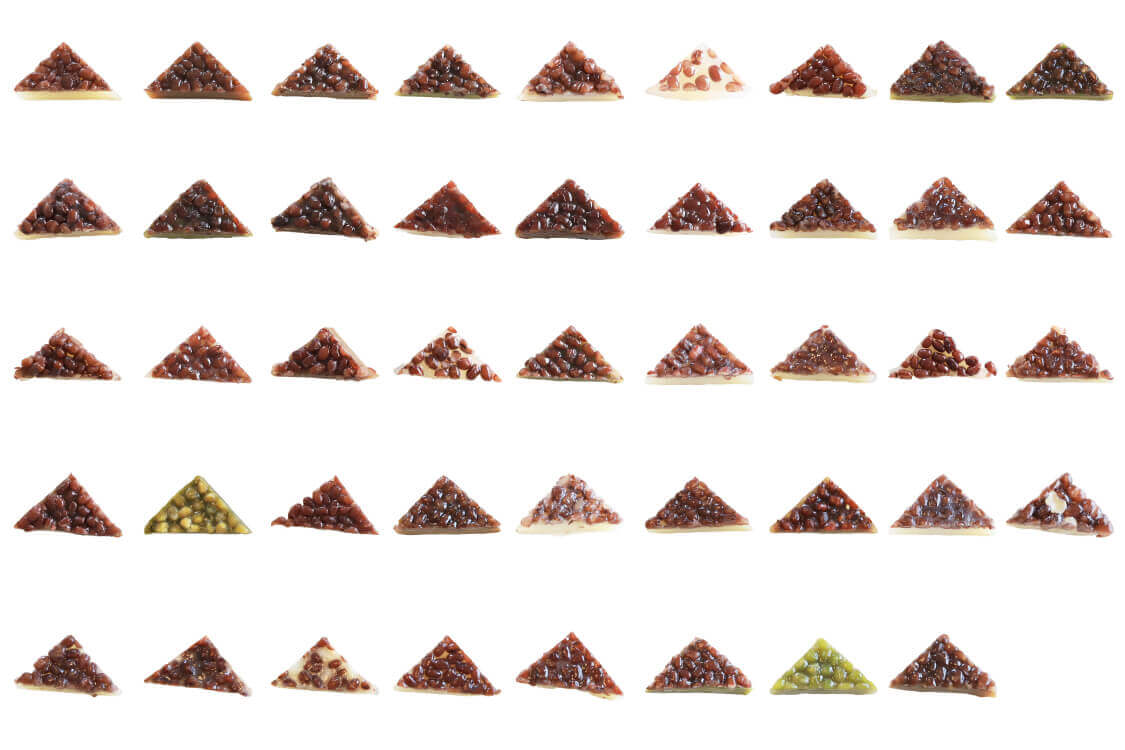

そして先述した、TOKINOHAならではの作陶方法について。TOKINOHAのユニークさは、料理人や飲食店からの依頼を受けて、オーダーメイドで器をつくることにある。清水さん自身も「ここまで要望を聞いてカスタマイズでつくる窯元は、世界中で絶対うちだけだと思う」とのこと。普通、毎度かたちを変えて少数生産していては制作のコストが見合わないのも事実。しかし料理人にとってお皿とはその料理の印象を決定づける重大要素。「このお皿のここがもう少し変えられたらいいのに……!」とヤキモキしてきた料理人も数知れずだろう。それならば、とオーダーメイドの器作りを2019年からはじめ、結果今では常時40〜50件ほど依頼があるという。

「『こういうメニューをつくったんだけれど』とか『こういうレストランをつくるんだけれど』とか、いろんな相談が舞い込んでくるようになりましたね。それを打ち返しているうちに、飲食業界の人の言葉とか気持ちがわかってきて、日々、ノウハウがたくさん蓄積されています。それでもまだやったことないオーダーが来るので、奥が深いなと」

今はTOKINOHAの仕事の7割がクライアントワーク。そのうち7割は京都の飲食店で、ここ最近は海外からの依頼も増えてきたそう。工房の2階に何百点と並べられたこれまでつくった器のサンプルに、同じものはひとつもない。工房単独で器を考えて販売する一方向のモデルから、使い手を最初から巻き込んでつくる双方向のモデルへ。作品ではなく、より使われやすい器へ。TOKINOHAは、この時代に求められている器のあり方を見事に実現していると感じた。

触って、味わって、一緒につくる。京都でTOKINOHAに会える場所

TOKINOHAは、ショップの横にあるキッチンを使って、料理×器のイベントを定期的に開催している。訪問した日の少し前には、京都にあるビリヤニ専門店「INDIA GATE」さんをお招きし、参加者みんなでビリヤニをつくって食べ、その器をそのまま持って帰ることができるというイベントを開催していたそうだ。イベントがない日もショップに訪問でき、そこでは「陶芸を味覚で味わう」というテーマに則った、不思議な飲み物をいただくこともできる。

さらに、来年2024年には京都・岡崎に新店舗をオープンされるそうで、そこでは器を購入したり、オーダーメイドのお皿を相談できたり。そんな一連の活動を進めるTOKINOHAのことは、現在制作中の写真集でも、もっと深く知ることができる。

■清水さんの活動紹介

TOKINOHAさんのHPは、職人さんのお写真もあったり見どころたっぷり。なかなか訪問できない方にうれしいオンラインストアも。

TOKINOHAの器を、料理が盛られ完成した状態で体験する場としてカフェが併設されている。現在は、貸し切りでの陶芸体験や、幅広い技法を学べる陶芸教室としても場が開かれているそうだ。

料理人の思いに応えるために、「料理と器の間にある無限の可能性」を追求する、オーダーメイドの作陶ブランド。HPではこれまで生まれた器がその制作プロセスとともに紹介されている。

京都の工芸を内から外へ。周囲を巻き込みながら「うねり」は拡大中

取材後、山崎さんにあらためて、堤さんや清水さんを推薦してくれた理由を聞いた。

「これからの工芸のかたちを作っていますよね。それは言い換えれば、人間が生きる意味と言えるかもしれない。自然環境から素材を見つけ、暮らしを形作るための道具や表現、感性を生み出しているんだなと。しかも今の京都では、どうやって若手職人たちの活動の場をつくるか、外に輩出させないかが重要なんです。社会全体の価値観が徐々に変わり、地方をはじめとした自然の中でゆっくりと生活することに価値を生み出す人が増えました。つまり、京都のような都市で工芸をやる意味が今見えづらくなっているんですね。京都の職人の世界はかなり厳しいので、ここで工芸をやる意味に気づくまでに10年くらいかかってしまうこともある。どうしても耐えられない。もしくはSNS映えするだけの作家になってしまったりとかね。だから、彼らのように工芸分野でも若手が活躍できる機会をつくっていることは、とても大切なことだと思います」

外からはなかなか見えない「工芸」の現場。でも今回訪問した拠点は常にオープンで、工芸と私たちの距離をグッと近づけてくれるものだった。そこにいる人たちも、気さくでカラッとしていて、いわゆる「職人さん」のイメージを塗り替えるような人柄。その姿は、襟をただすどころかラフなパーカーのよう。もちろん、高貴で伝統的な工芸も大事だが、もっと日常的で自然体の工芸も、これからはおもしろいのではないか。そんなふうに思わされる取材の時間だった。

✳︎『ポmagazine』の更新は下記からチェック!

・『ポmagazine』公式 X(旧Twitter)

・「梅小路ポテル京都」公式Instagram

企画編集:光川貴浩、河井冬穂、早志祐美(合同会社バンクトゥ)