2021.12.27

清水寺生まれの酵母に丹後のホップ。「100%京都産」ビールを目指すプロジェクトが進行中らしい

噂の広まり

今から遡ること140年あまり。清水寺の「音羽の滝」近くに「京都舎密局麦酒醸造所」というビールの醸造所があり、滝の水を使ってビールを醸造していたという。清水寺でビールづくり!?と驚き、詳しく調べてみると、現在も音羽の滝近くでビール酵母の採取をするなど、京都産の原料でビールをつくるプロジェクトが進行中との噂をキャッチ。

そのプロジェクトこそが「京都産原料100%ビールプロジェクト」、通称「K100プロジェクト」。ビールの原料生産から加工、醸造、流通まで各産業が連携し、「畑からグラスまで」100%京都の地で確立させることを目指す、長期プロジェクトである。そんなローカルビール産業の新たなモデルに取り組むK100プロジェクトの会議に、ポmagazine編集部が潜入。プロジェクトの発端や目的、京都産原料でつくるビールの味わいなど、まだあまり知られていない京都産ビールの魅力に迫った。

〈話を聞いた人〉※五十音順

辻峻太郎(つじ・しゅんたろう)さん

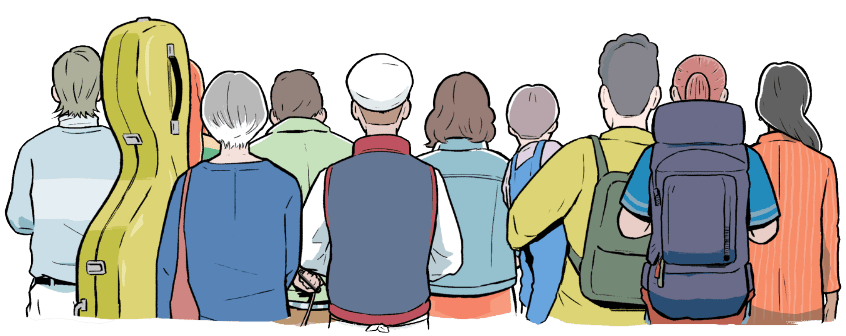

2017年京都河原町にオープンした、ブルワリーレストラン「スプリングバレーブルワリー京都」所属。店舗ではビールを醸造するヘッドブリュワーを務める。

HP:スプリングバレーブルワリー京都

伴克亘(ばん・かつのぶ)さん

一乗寺にあるクラフトビールの醸造所「京都・一乗寺ブリュワリー」代表。「自分らしく生きる人たちに飲んでほしいクラフトビール」をコンセプトに、障害のある方の支援にも力を注ぐ。

HP:京都・一乗寺ブリュワリー

藤原ヒロユキ(ふじわら・ひろゆき)さん

日本ビアジャーナリスト協会代表。国内外のビールコンテストの審査を務めるほか、ビアジャーナリストとしてビールの知識や楽しみ方を伝えている。2015年京都・与謝野町へ移住し、ホップの生産を開始。与謝野ホップ生産者組合副組合長。

HP:

日本ビアジャーナリスト協会

京都与謝野ホップ生産者組合

村岸秀和(むらぎし・ひでかず)さん

ビールの醸造所を併設したビアバー「京都ビアラボ」 オーナー。お茶を使用した「CHABEER」など京都らしい個性的なクラフトビールを醸造・提供する。

HP:京都ビアラボ

目指すは「畑からグラスまで」。京都をクラフトビールの街に

ーさっそくですが、みなさんが取り組む「K100プロジェクト」の活動内容について教えてください。

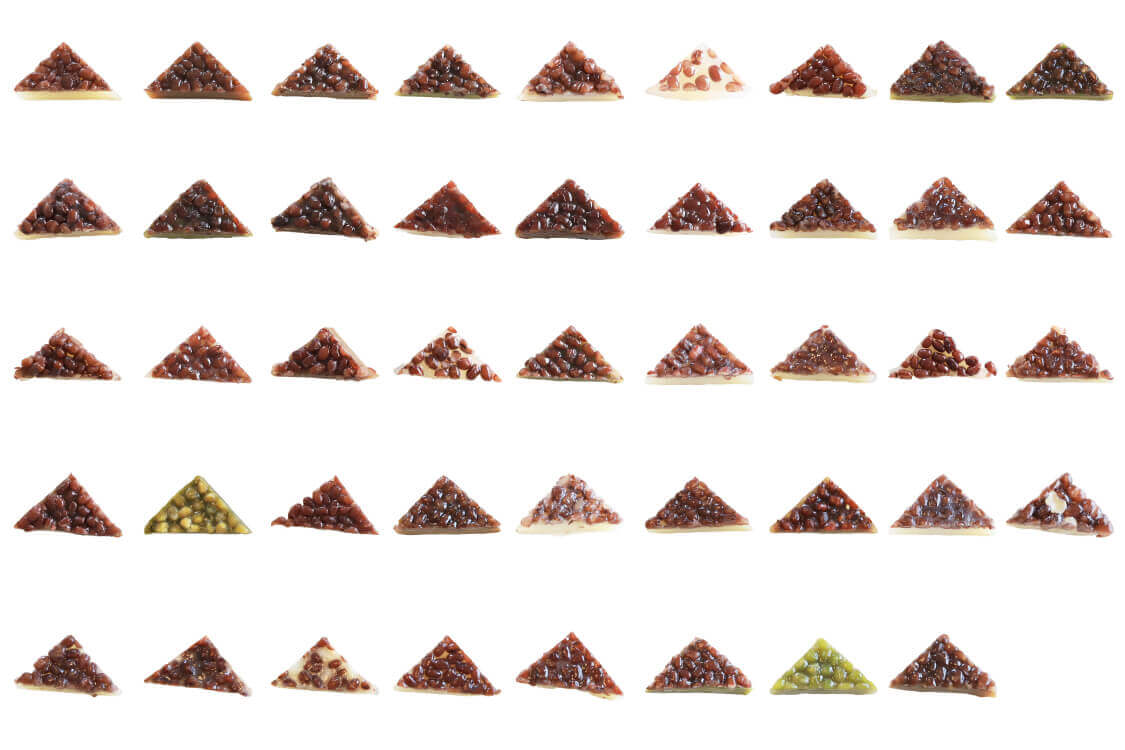

藤原さん:そもそもビールの原料は、麦芽、ホップ、酵母の大きく3つにわけられます。ビールをつくるには、まず、麦芽から麦汁を抽出します。その麦汁にホップを加え、酵母を発酵させることでアルコールが生み出されてビールになるんです。一般的に流通しているビールでは、この麦芽やホップのほぼ100%を輸入に頼っているのが現状です。

僕は日本ビアジャーナリスト協会に所属し、国内外のビールを審査したり、ビールの楽しみ方を伝える活動をしてきました。活動を続けるなかで考えるようになったのは、「日本のビール」とは一体なんだろうということ。輸入に頼らないビールをつくりたいという思いから2015年にはじめたのが、与謝野町でのホップの生産です。さらに、京都府内を見てみると亀岡市では昔からビール大麦を生産していた歴史があるんですね。しかし戦後はほとんどのメーカーが国産の大麦を使わなくなり、亀岡で採れた大麦は、キリンビールさんで細々と使用されるにとどまっていたんです。

辻さん:そんな折に、「スプリングバレーブルワリー(以下、SVB)」がちょうど京都で新たな拠点を構えることになりました。せっかくなら何か京都でしかできないことをしたい。そこで当時の担当者が、ビールの主原料のうち、麦とホップがすでに京都にあるということに目をつけたんです。麦とホップ、そして京都の新鮮な水を軸にすれば、京都産の原料だけでビールがつくれるのではないか。そんなことを計画したのがプロジェクトの発端です。

村岸さん:一般的にはあまりイメージがないかもしれませんが、京都にはビールの醸造所である「ブリュワリー」もたくさんあります。原料の生産地とブリュワリーが両方密集しているというのは全国的に見てもかなりめずらしい。この特性を生かせば、原料生産だけではなく、加工や醸造、それを提供するお店まで、すべてを京都内でまかなえるのではないかという話につながりました。それがK100の構想ですね。

ー生産者とブリュワリーがそろっていたからこそのプロジェクトなんですね。

辻さん:SVBは、京都にやってきた当初から、京都をクラフトビールの街にしたいという思いを持っていました。そのため京都産原料を使ったビール醸造にはいち早く取り組み、与謝野産ホップを100%使用した「京都YOSANO IPA」を2017年に発売。4年ほど経った今でも、お客さまから好評をいただいている商品です。

辻さん:はじめはそうして個々の事業者で、京都産原料を使ったビールの生産や提供を行っていました。その中心にK100というプロジェクトを据えることで、各産業を連携させ、京都をクラフトビールの街にしようという動きが起こったわけです。清らかな水が豊富なことから酒づくりの歴史があり、原料やブリュワリーがそろっている。そんな地域であるからこそできるビールがあるのではないか。その活動から京都のビール業界全体を盛り上げていくことをプロジェクトの目的としています。

伴さん:厳密には諸説ありますが、そもそもクラフトビールというのは、比較的小規模な醸造所でつくられたビールのことを指します。日本のお酒の消費量のうち、クラフトビールの占める割合は、10年前でコンマ数%、現在も1%ほどしかないんです。プロジェクトを通してこの数値を引き上げたい。その地で消費されるクラフトビールの数値が上がっていけば、おのずと「クラフトビールの街」と言えるのではないかと思うのです。

辻さん:さらに酵母については、清水寺での採取をはじめ、さまざまなトライを経て、京都に自生している樹木の皮から野生の酵母を採取しました。これをビールに適した「京都産酵母」として実用化するために、キリンビールが中心となって研究を進めています。

輸入に頼るビール原料。京都産原料でしか生み出せない味わいを

ービールの原料について、京都産ならではの特徴はありますか。

藤原さん:やはりホップの違いが大きいと思います。市販のビールで主に使用されている輸入ホップは、一度乾燥させてから出荷されたもの。一方、与謝野町で生産しているホップは乾燥させず、摘んだその日に真空状態にして冷凍しています。そのため、ホップ特有の風味や香りが強く、鮮烈な芳香を楽しめますよ。

辻さん:酵母はそもそも微生物の一種ですが、ビールは酵母が発酵する力でアルコールと炭酸、そして香りを生みだしています。野生の酵母は扱いがとても難しいもので、京都産の酵母はひとつ採取できたことすらも奇跡的。特徴としては、フルーティーなベルギービールに使われる「ベルジャン酵母」に近いかもしれません。きつい香りが少なく、どこかバナナのような甘い香りに、スモーキーさとややスパイシーさが感じられて、あっさりとした京料理とも合わせやすい。この酵母を使えば、そんなビールが出来上がると思います。

いくつもの難題を乗り越えて。追い求めるビールのかたち

ープロジェクトの現状を教えてください。

藤原さん:プロジェクト発足当初は、2020年までの「京都産原料100%ビール」の製品化を目標にしていましたが、いざはじめてみると困難も多く……。まず難しかったのが、麦芽の生産。大麦を麦芽にするには、水分や温度を一定に管理する「製麦所」という専用の施設が必要です。ビール、特にクラフトビールは多彩な味わいのものが多いので、複数の麦芽を使うんです。ところが、予定していた規模の製麦所ではその一部しか生産できないと。

辻さん:そこで製麦についても、キリンビールに協力していただいています。最終的には製麦の工程も含めて「100%京都産」にするのが目標ですが、まずは国内の工場で亀岡産の大麦を製麦してみることに。

村岸さん:そろった原料を使って各社でプロトタイプを制作し、2019年には限定販売を行いました。同じ京都産原料を使用しても、醸造所によって個性が表れるので、飲み比べを楽しんでいただいたり。実際に飲んだ方からの反応やフィードバックをもらえるのが何より嬉しかったですね。

藤原さん:試作を繰り返すなかで課題も出てきました。まずなにより味の面では、使用できる酵母がまだ1種類しかないということ。京都産酵母の実用化が進んでいるものの、多様な味わいのクラフトビールをつくるには、やはりいくつかの酵母が必要。いちばんの課題として研究を進めていきたい部分です。あとは、原料の生産から加工、醸造、流通と非常に多くの方が関わるプロジェクトなので、メンバー同士、足並みを揃えて進めていくことも意識しています。

ー各産業が連携し、あらゆる事業者が関わるプロジェクトならではの難しさですね。

藤原さん:話し合いのなかで、まずは「今できるK100」「みんなが目指せるK100」から進めていこうということになりました。0か100かではなく、「K80」のように、段階的に京都産原料の割合を高めていけたらと思っています。

伴さん:とはいえ昨年からコロナもありますし、プロジェクトとしてはあまり進められていないのが正直なところです。イベントが軒並み中止になってしまったことも大きいですね。私たちとしても何か追い風となるものが欲しい。状況を見ながらではありますが、来年に向けてさらに加速させられたらと思っています。

ーそんななか、新たな構想も生まれているのだとか。

藤原さん:このプロジェクトは、やはり最終的に「K100」が目標です。でも、さまざまな問題があって今すぐ完成できるわけではなく、どうしても時間がかかります。まずはやれる範囲で、京都産のビールをつくろうと。そこで今は「京都スタイルビール」というビールの製品化を進めています。京都スタイルビールは、京都産原料の特性を生かした新しいビールのスタイルで、100%にこそなりませんが、50%以上京都産原料を使用したビールです。

藤原さん:ビールは、使用する原料の特性や産地などに基づいて細かくスタイルが分類されています。これを「ビアスタイル」といい、日本の大手ビールメーカーが販売するビールのほとんどは、黄金色で爽やかな苦味が特徴の「ピルスナー」。ほかにも、黒色系ビールのギネスビールは「スタウト」、最近ではホップの香りと苦味の効いた「IPA」が流行っていますが、これらはすべて海外で生まれたビアスタイル。日本発祥の新たなビアスタイルとして、我々が開発してきた京都産原料を使ったビールを提案できたらと思っています。

村岸さん:今はこちらを各社で出していこうとしていますので、ぜひ注目していただけたらと思います。

プロが教える、京都産ビールセレクション&ペアリング

ー最後に各社でいただけるビールと、それぞれのおすすめの飲み方を教えてください。

村岸さん:京都ビアラボでは常時8タップのビールが楽しめます。「かぶせ茶ホワイトエール」や「ほうじ茶スタウト」など副原料のお茶も京都産である「CHABEER」シリーズのビールもお店で飲むことができますよ。これらは和食とよく合います。他には酸味のあるサワービールや、ホップを多く使用し、香りと苦味が効いたIPAなども。「ウェストコーストIPA」は、唐揚げやベーコンなど肉料理と相性抜群です。まずはビールを少し飲んで味わってから、料理を一口食べ、口に含んだままビールを一口……というように、ビールを飲むタイミングによっても味わいが変わりますので、さまざまな楽しみ方をしてみてください。

辻さん:SVB京都では、やはり与謝野産のホップをたっぷりと使った「京都YOSANO IPA」をおすすめします。ブラウンに近い色合いで、生ホップ特有の鮮烈な香りとやや甘みがあり、苦みが抑えられた味わいです。グリルしたお肉はもちろん、ラグーやスペアリブの味噌漬けなど、味噌がのっているような料理ともよく合いますよ。

伴さん:一乗寺ブリュワリーは醸造所なので実店舗がなく、京都の酒屋や半分直営としている飲食店「BEER PUB ICHI‐YA」で弊社のビールを楽しむことができます。定番の「ゴールデンエール」は、亀岡産麦芽100%と与謝野産ホップを95%以上を使用。スパイシーかつスッキリとした飲み口なので、油を多く使う料理にも合うと思います。「デストロイエンジェルIPA」は苦みが強めのビールなので、牛肉の脂が多い部位を使った料理と相性抜群。麦芽のコクもしっかりとあるので、強い味にも負けない味わいです。ぜひ、個性豊かな各社のビールをぜひ楽しんでみてください!

企画編集:光川貴浩、河井冬穂、早志祐美(合同会社バンクトゥ)

企画協力(敬称略):杉村啓

写真提供(敬称略):辻峻太郎、伴克亘、藤原ヒロユキ、村岸秀和、京都与謝野ホップ生産者組合